近期,食品科技国际著名期刊《COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY》上发表了题为 “Antivirulence properties and related mechanisms of spice essential oils: A comprehensive review”的高水平综述性文章,详细阐述了香料精油小分子抑制细菌毒力因子作用与相关机理研究进展。期刊影响因子为8.738,属中科院SCI期刊工程技术1区顶级(TOP)期刊。中国农业科学院都市农业研究所植物与人体健康机理创新团队首席科学家甘人友博士与上海交通大学农业与生物学院食品科学与工程系讲席教授Harold Corke 教授为该论文共同通讯作者,上海交通大学农业与生物学院食品科学与工程系硕士研究生张丹为论文第一作者。

近年来,抗菌药物的有效性下降和微生物耐药性增加等问题已成为全球性的食品安全问题,迫切需要找到有效的抗菌药物替代品。香料抗细菌毒力因子成分丰富,其中,香料精油是香料中最重要的抗细菌毒力因子成分,具有广泛的有效性和良好的安全性等优点,能抑制细菌毒素、群体感应系统、细菌生物膜和运动性等主要的细菌毒力因子(,且能避免传统抗菌药物长期使用的副作用,是抗细菌毒力因子化合物的优异天然来源。

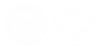

香料精油因其萜类和酚类成分而被广泛用作调味剂和抗菌剂。近年来,香料精油及其主要化合物(图1)的抗细菌毒力因子特性得到越来越多的研究。在香料精油中研究最多的化合物包括大蒜素、百里酚、肉桂醛、丁香酚和薄荷醇等。

图1.具有抗细菌毒力因子活性的香料精油成分的化学结构

香料精油对细菌毒力因子的抑制作用与相关机理主要围绕细菌毒素产生、群体感应系统(QS)、细菌生物膜和运动性等方面进行研究。

1. 细菌毒素

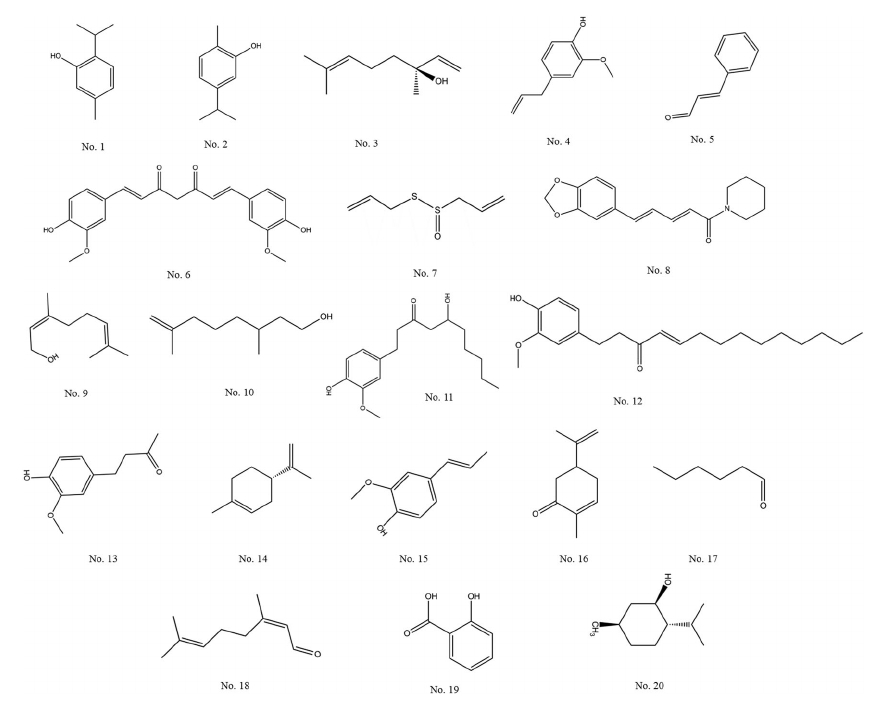

香料精油对细菌毒素具有抑制作用。研究表明,细菌毒素对于控制和治疗广泛传播的细菌性疾病至关重要,越来越多的报道强调了香料精油可能抑制部分细菌产生毒素,如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、霍乱弧菌和铜绿假单胞菌等。香料精油抑制细菌毒素的机制包括扰乱毒素产生及其上游基因转录调控系统两种途径(图2)。例如,研究发现香料精油(牛至精油、百里酚和大蒜素)可以阻断调节因子或参与金黄色葡萄球菌毒素产生的基因转录;可以抑制大肠杆菌Shiga毒素编码基因的表达,并阻断噬菌体的裂解周期;也可以抑制链球菌溶血素 (SLO)和肺炎溶血素(PLY)的活性。

图2.香料精油对金黄色葡萄球菌(a)、大肠杆菌(b)和链球菌(c)的毒素抑制机制示意图

2. QS系统

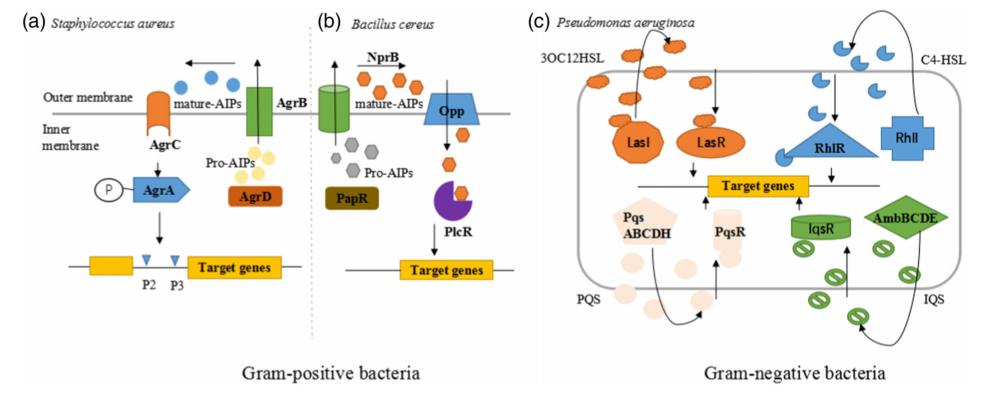

QS是依赖于细菌种群密度的细菌生物行为调节系统,许多毒力因子在其控制之下。与传统的抑菌剂或杀菌剂不同,QS抑制剂(QSIs)通常在低于最小抑菌浓度(MIC)的浓度下起作用,不影响细菌生长且能减轻细菌耐药性。例如,金黄色葡萄球菌和蜡样芽孢杆菌和铜绿假单胞菌的QS系统如图3所示。金黄色葡萄球菌的大多数毒力因子是由聚合Agr系统调控的,蜡样芽孢杆菌通过与自诱导肽(AIP)结合的转录因子调控其毒力因子,铜绿假单胞菌QS系统(图3)包含四种QS系统,包括两种LuxI/LuxR(LasI/LasR和RhlI/RhlR)系统、一种假单胞菌喹诺酮类信号(PQS)系统和一种集成群体感应信号(IQS)系统,影响了铜绿假单胞菌近10%的基因表达。此外,铜绿假单胞菌的群集运动和生物膜的形成也受QS系统的控制。

图3.以金黄色葡萄球菌(a)和蜡样芽孢杆菌(b)为代表的革兰氏阳性菌和以铜绿假单胞菌(c)为代表的革兰氏阴性菌的QS系统示意图

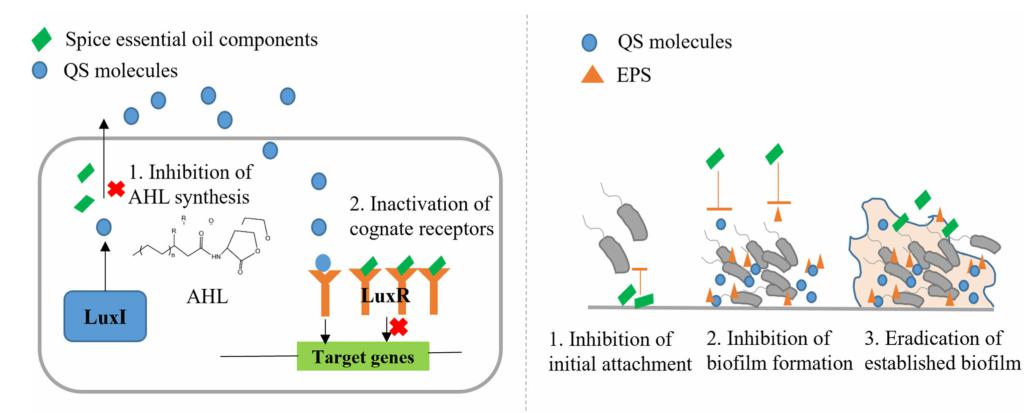

香料精油能够干扰细菌的QS系统。天然香料精油是理想的QSIs。许多香料精油在低于MIC的浓度下抑制QS,并以浓度依赖的方式减弱多种QS指标。总的来说,香料精油抗QS活性的多样性与其不同的化学结构有关,肉桂醛、丁香酚、香茅醇、香芹醇等化合物对QS的抑制作用更为有效。香料精油的抗QS活性的机制目前认为与抑制QS信号分子的合成和诱导同源受体的失活有关,如图4所示。

图4.香料精油的QS抑制(左)和生物膜抑制(右)作用机理示意图

3. 细菌生物膜

生物膜是降低细菌耐药性的主要靶点之一。香料精油能够抑制的生物膜形成。香料精油在体外条件下可以干扰不同细菌生物膜的形成,但对细菌的生长活性没有明显影响。例如,牛至、丁香、百里香、姜黄、大蒜、柠檬等精油及其主要生物活性化合物具有较高的生物膜形成抑制活性。防止细菌初始粘附和随后的不可逆成熟过程是生物膜抑制的主要策略(图4),而抑制细菌的初始粘附可能是抑制生物膜形成的最有前景的策略。

此外,香料精油对已经形成的生物膜还具有清除作用。亲油性精油类化合物对革兰氏阳性菌预形成的生物膜具有较强的清除能力。香料中具有羟基(-OH)、甲氧基(-OCH3)和烯键的化合物如香芹酚、百里酚、肉桂醛和丁香酚具有显著的杀菌活性,这些化合物还可以通过干扰膜相关蛋白、干扰DNA合成、抑制ATPase活性和阻断电子转移链,作为直接杀菌剂杀灭菌膜内的细菌。

4. 细菌运动

细菌的运动可分为鞭毛介导的运动和非鞭毛介导的运动。香料精油对细菌运动具有抑制作用。其中,精油抑制细菌运动的机制包括破坏鞭毛的基本功能,抑制鞭毛的形成,以及降解已形成的鞭毛等。

综上,香料精油小分子通过抑制细菌的毒力具有成为抗生素替代品的潜力。在未来,香料精油小分子抗细菌毒力的作用需要在合适的动物模型和临床试验进一步证实,以评估香料精油的疗效、治疗价值和安全性。

参考文献: