中国农业科学院都市农业研究所植物与人体健康机理创新团队甘人友博士联合中山大学公共卫生学院营养学系全球高被引科学家李华斌教授团队,在食品科技国际著名期刊《Critical Reviews in Food Science and Nutrition》上发表题为 “Effects and mechanisms of edible and medicinal plants on obesity: an updated review”的高水平综述性文章,影响因子为6.704,属中科院SCI期刊工程技术1区顶级(TOP)期刊,详细阐述了食药用植物对肥胖的影响及相关机理。

作为全球死亡的第五大主要风险,肥胖已成为全球公共卫生问题。近年来,肥胖已被证明是导致某些疾病的主要危险因素,例如高脂血症、高血压、心血管疾病、2型糖尿病和某些癌症。通常,化学减肥药(奥利司他、吲哚类药物等)不仅容易导致肥胖反弹,甚至还会对人体健康带来不可逆转的副作用。因此,一些无毒或低毒的食药用植物及其生物活性成分在肥胖的预防和控制中受到越来越多的关注。

研究表明,一些食用植物(水果、蔬菜、香料、豆类、食用花卉、蘑菇)和药用植物具有减肥作用。其中,绿茶、大蒜、耶巴马黛茶(南美洲的一种马黛树叶子)和白豆等食用植物已广泛应用于减肥食品领域。另外,越橘、红卷心菜、生姜、芦荟和五味子果也被报道具有显著的减肥效果。

图1 常见的具有减肥活性的食药用植物

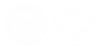

此外,一些植物源的生物活性成分(图2),例如辣椒素、花色苷、槲皮素、白藜芦醇和山奈酚等也具有减肥活性。

图2 常见的具有减肥活性的植物活性成分

植物的抗肥胖机制主要包括控制食欲、减少脂质和碳水化合物的吸收、抑制脂肪生成、调节脂质代谢、增加能量消耗、调节肠道微生物和改善与肥胖相关的炎症。具体机制如下:

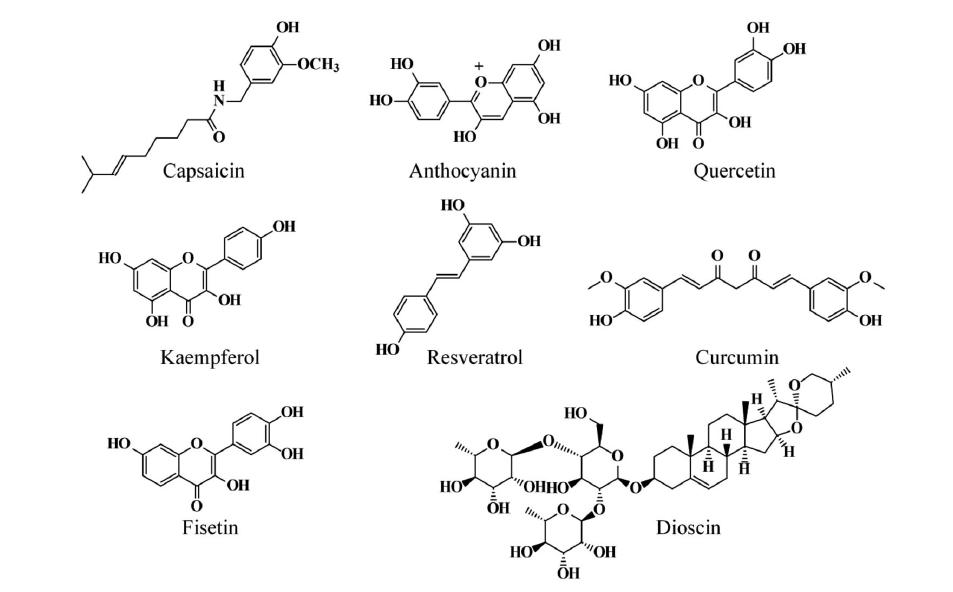

1. 控制食欲

在日常饮食中,控制食欲和抑制暴饮暴食被认为是减缓体重增加的有效方法。许多植物的生物活性成分可以通过降低食欲来预防和控制肥胖。例如,可溶性膳食纤维(如:燕麦β-葡聚糖、低聚果糖和苹果果胶)、白藜芦醇等。此外,一些神经递质和激素也是控制食欲、饱腹感和饥饿感的主要因素。植物可以通过调节下丘脑中POMC和NPY神经递质的分泌来降低食欲(图3),也可以以脂肪组织和消化系统中的激素为目标,影响饱腹感和饥饿感。

图3 食药用植物调节食欲的机制

2. 减少脂质和碳水化合物的吸收

脂质和碳水化合物的消化吸收是肥胖发生过程的重要环节,而相关的消化酶在此过程中有着至关重要的作用。某些植物(例如:白术根茎提取物、罗望子醇提物和忍冬及大豆的发酵混合物等)可以通过抑制消化酶(例如:脂肪酶,α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶)在减少脂质和碳水化合物的吸收中发挥着关键作用。

3. 抑制白色脂肪生成和调节脂质代谢

白色脂肪组织(WAT)的增加是肥胖的重要特征。研究表明植物(例如:小红莓提取物、丁香、玉米丝、桑白皮多糖和薯蓣皂甙等)通过抑制WAT的生长和调节脂质代谢,包括抑制脂肪生成和促进脂质代谢而显示出减肥作用。

4. 增加能量消耗

除了控制能量摄入外,增加能量消耗也是控制肥胖的有效方法。通常,体育锻炼是增加能量消耗的主要方法。目前,越来越多的研究表明食药用植物中的生物活性成分(尤其是多糖和多酚)能通过增强产热作用来消耗能量,并在无需更多体育锻炼的情况下帮助维持能量产生和消耗之间的平衡。

5. 调节肠道菌群

肠道菌群与肥胖有着密切的关系。通常,双歧杆菌、乳杆菌和拟杆菌的增加以及厚壁菌的减少可以调节能量代谢相关的因子和途径(包括空腹诱导的脂肪细胞因子、短链脂肪酸、AMPK信号通路等)。研究表明,植物可以减少厚壁菌和增加双歧杆菌的丰度来调节肠道菌群,从而达到减肥效果。

6. 改善肥胖相关的炎症

肥胖会引起炎症细胞因子的产生,并使免疫细胞进入到脂肪组织中,从而导致慢性炎症。因此,炎症在肥胖的发生和发展中起着至关重要的作用。大量的研究已经证明,食药用植物可以减轻肥胖引起的炎症反应(例如:覆盆子、生姜和百日草根中的低聚果糖)。

本文结合流行病学、体内外实验和临床相关的研究进展,总结了天然来源的食药用植物的减肥活性,探讨了相关的作用机理,为研究和开发天然产物来源的减肥产品提供了理论依据。相信在未来,通过研究者们共同的努力,一定会战胜这个围绕人类的世纪难题——肥胖。

参考文献:

Effects and mechanisms of edible and medicinal plants on obesity: an updated review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2020, in press. DOI: 10.1080/10408398.2020.1769548